Si la peste, le choléra ou le typhus semblent être de l’histoire révolue pour une partie des sociétés dans le monde – les grands noms de ceux qui ont révolutionné le champ des maladies infectieuses au XIXè siècle ayant aujourd’hui leurs institutions (Pasteur en France, Koch en Allemagne…) –, le grand livre des maladies infectieuses ne s’est cependant pas refermé pour autant.

Ainsi, la grippe asiatique de 1957-1958 a fait plus d’un million de victimes dans le monde, tout comme la grippe de Hong Kong entre 1968 et 1970. Le début des années 1980 ne pourra jamais être dissocié quant à lui de l’émergence du VIH / SIDA qui aurait fait entre 25 et 35 millions de victimes jusqu’à aujourd’hui. Le choléra continue également de sévir dans le monde par vagues plus ou moins intenses depuis les années 1990 et touche entre 1,3 et 4 millions de personnes par an selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Enfin, environ 50 000 cas de peste ont été déclarés par exemple depuis les années 1990, et l’une des caractéristiques de cette maladie est de circuler pendant de nombreuses années à très bas bruit et réapparaître sous la forme de flambées épidémiques (région de Surat en Inde en 1994, foyers pesteux saisonniers à Madagascar…).

Après la seconde Guerre Mondiale, l’entrée dans l’âge d’or de la victoire sur les maladies infectieuses apparaît donc comme une illusion rapide, gonflée par les espoirs des découvertes scientifiques, les avancées technologiques et les bénéfices des pratiques hygiénistes de la fin du XIXè siècle. La donne a cependant changé aux cours des siècles, les capacités de résistance des sociétés et leurs failles ne sont pas exactement de même nature. D’un côté, les connaissances et les outils de lutte sont bien plus élaborés aujourd’hui qu’en 1900 et ont permis des victoires sans précédent (la variole est par exemple éradiquée en 1980). De l’autre, une croissance démographique significative dans un monde plus mobile, interconnecté, une accélération de l’urbanisation, l’émergence de résistances aux antimicrobiens, la persistance de la pauvreté, la destruction de la biodiversité … sont autant de facteurs de risques d’apparition ou de résurgence de maladies infectieuses de portée mondiale.

Le risque est un concept complexe, difficile à appréhender. Il comprend deux dimensions, elles-mêmes délicates à évaluer : la probabilité d’occurrence d’un événement redouté et la gravité de ses conséquences. Dans le cas de la COVID-19, la pandémie semble avoir été une surprise, tant par son apparition inattendue et la vitesse de sa diffusion, que par les conditions de son déploiement dans les parties les plus centrales de l’espace économique globalisé contemporain et ses conséquences dramatiques.

Quels sont les éléments qui pourraient avoir favorisé cet effet de surprise ? Est-ce la probabilité d’occurrence d’une pandémie mondiale qui a été sous-estimée ? Est-ce la gravité des conséquences sanitaires, sociales, économiques, environnementales d’un tel évènement qui a été sous-estimée ? Ou bien les deux ? Alors que le flux d’information n’a jamais été aussi intense et rapide, les efforts se multiplient pour comprendre pourquoi les réponses politiques nationales et internationales n’ont pas semblé prendre la mesure du risque lié à l’apparition de cette pandémie. A la lumière des caractéristiques des épidémies récentes et de celles de la COVID-19, nous proposons ici quelques éléments de réponses à ces questions.

Comprendre les risques épidémiques des vingt dernières années

À la suite de la pandémie du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) de 2003, six épidémies ont fait l’objet d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 1) la Grippe AH1N1 de 2009 2) la résurgence de la poliomyélite en 2019 3) la fièvre hémorragique à Ebola de 2014 et 4) de 2018 5) l’épidémie de fièvre à virus Zika de 2016 et 6) la COVID-19 de 2020. Depuis 2005, le terme d’USPPI qualifie un événement extraordinaire par le risque qu’il fait courir pour la santé publique au niveau international et nécessite donc une action coordonnée des Etats. Ces dernières urgences de santé publique de portée internationale ont été marquées par deux caractéristiques : la diversité et l’étendue des espaces touchés d’une part, leur mortalité attribuable d’autre part.

A titre d’exemple, les nouveaux cas de poliomyélite sont jusqu’alors localisés dans quelques régions du monde souvent considérées comme étant des marges pauvres et géopolitiquement conflictuelles, alors que l’épidémie à virus Zika est apparue en Amérique du Sud et a montré une capacité d’expansion rapide à toute la zone intertropicale. De même, la chaîne de transmission de la pandémie du SRAS a pu être contrôlée alors même que le virus avait démontré ses capacités à toucher très rapidement de grands espaces urbains (Hanoï au Vietnam, Hong Kong en République Populaire de Chine, la cité-Etat de Singapour ou Toronto au Canada). Ainsi, depuis une vingtaine d’années, les agents pathogènes nouveaux ou ré-émergents ont montré leurs capacités d’expansion rapide dans le monde entier.

Par ailleurs, l’impact sur la mortalité générale de ces urgences de santé a pu paraître limitée dans le temps pour les pays touchés (moins de dix semaines pour l’épidémie de grippe H1N1, par exemple) et concentrée sur certaines classes d’âges (facteurs de gravité plus élevés pour des populations âgées de plus de 50 ans (H1N1 ou SRAS) en association ou non avec des facteurs de risque (cardiaques, nutritionnels…). Présentant des profils de porteurs souvent similaires (symptomatiques et asymptomatiques), les conséquences sur la mortalité globale de ces urgences sont restées jusqu’alors faibles mais les effets de la prise en charge des malades par les systèmes de santé ont été considérables localement ou régionalement (SRAS, Ebola, Zika).

La COVID 19 : un passage de l’épidémie à la pandémie plutôt silencieux

L’étendue géographique et la mortalité attribuable à la COVID-19 ne laissent plus de doute quant au sérieux de cette crise d’ampleur mondiale. Mais à quel moment l’épisode infectieux de l’agent pathogène qui, pour certains acteurs politiques ou scientifiques était au départ comparé à la grippe saisonnière, a-t-il basculé pour devenir une pandémie mondiale menaçante, imposant à la moitié de l’humanité un strict confinement?

Alors qu’une étude tend à montrer que la circulation du virus dans la province italienne de la Lombardie a débuté au moins dès le début du mois janvier 2020 (soit un mois avant les premiers cas identifiés en Italie fin février 2020), et que les premiers cas d’une pneumopathie virale encore inconnue semblent remonter à novembre 2019 en Chine, les alertes d’un risque épidémique sont bien plus tardives en Chine, en Asie puis dans le monde entier. Le 23 janvier 2020, le ton monte d’un cran dans les déclarations du comité d’urgence de l’OMS : il existe une transmission interhumaine du virus (…). Des cas infectés en Chine ont été exportés aux Etats-Unis, en Thaïlande, au Japon et en République de Corée”.

Partant de Wuhan, la transmission du virus s’est faite “à bas bruit”, infectant un grand nombre de personnes, dont beaucoup sont restées asymptomatiques. Les cas sporadiques dits importés - car en lien direct avec le foyer d’origine de l’épidémie - ont laissé place à de plus en plus de cas de contaminations locales favorisées par ces formes asymptomatiques dont la propagation silencieuse serait également renforcée par une période d’incubation plutôt longue du virus (jusqu’á deux semaines). En outre, la mortalité estimée aux alentours de 2% au début de l’épidémie en Chine, n’a pas été jugée suffisamment “élevée” pour tirer la sonnette d’alarme (le taux de létalité du SRAS ou du MERS-COV ont été respectivement estimés à 9,8% et 34%). De nombreuses comparaisons, parfois malheureuses, avec la grippe saisonnière, ont par ailleurs sans doute contribué à une confusion et une sous-estimation du risque.

Les chemins d’expression de la transmission suivent les canaux d’un monde globalisé. Wuhan est la ville la plus peuplée de la région du Centre de la Chine avec plus de 11 millions d’habitants et la capitale de la province du Hubei. Centre industriel, commercial et financier, pôle de formation scientifique, elle est reliée aux plus grandes métropoles chinoises (Pékin, Shanghai, Guangzhou) qui se trouvent toutes à moins de 1000 Kilomètres. Importée par avion, l’épidémie se déploie ensuite dans différents pays. A partir des cas importés des chaînes de transmissions locales et communautaires se créent. Les caractéristiques des premières communautés touchées sont à l’image de leur rôle dans l’économie globalisée. Début février, Singapour qui regroupe le plus grand nombre d’infections en dehors de la Chine, se prépare à des mesures restrictives alors que son centre financier est touché par l’épidémie ; puis l’Italie du Nord, berceau du “Made in Italy” associé aux marques de luxe, devient un nouveau foyer épidémique. La plupart des villes du monde, interconnectées avec le hub de transport de la Chine intérieure mais aussi entre-elles, sont progressivement gagnées par cette épidémie délicate à détecter rapidement en raison du caractère symptomatique et asymptomatique de la maladie.

Les possibles dysfonctionnements organisationnels dans la transmission d’information sur la COVID-19

L’identification d’un nouvel agent pathogène par l’Organisation Mondiale de la Santé repose sur la transmission d’informations émises par les États et les bureaux de représentation de l’OMS qui ne sont cependant pas présents dans tous les pays. Des retards de transmission d’information de la part de certains États à l’OMS existent pour différentes raisons : volonté de minorer la gravité et le danger au regard des enjeux que peut avoir une épidémie sur les activités économiques ou sur la stabilité politique ; faiblesse du systèmes de soins, en particulier dans sa capacité à notifier et enregistrer de nouveaux risques et maladies ; délais entre l’identification et la transmission des informations des établissements sanitaires vers les différents niveaux administratifs de l’État, puis vers l’OMS ; pays non représenté.

La capacité d’identification et de réponse des systèmes de soins constituent un enjeu fondamental en cas d’alerte. Depuis une trentaine d’années et dans la plupart des pays, les systèmes de soins ont connu de profondes transformations caractérisées par deux tendances fortes : une logique financière au centre de leurs évolutions et une contractualisation d’objectifs et de moyens associée à une multiplication des acteurs en charge de la santé. Ces transformations des systèmes de soins ont pu conduire à réorganiser ou limiter certains programmes, en particulier en matière de prévention des risques sanitaires, mais aussi à étendre la chaîne d’acteurs en charge de la santé, pouvant ainsi rendre plus compliquées les réponses lors d’alertes sanitaires. Ces dysfonctionnements face à des situations critiques interrogent aussi les modes d’organisation des États.

Ainsi, en France, pays encore centralisé dans le secteur sanitaire (comme en Espagne d’ailleurs, où la décentralisation est ancienne et forte mais où l’État central a pris les commandes face à cette situation d’urgence), les critiques sont vives sur le manque d’anticipation des structures nationales concernant la prévention et la protection des populations, des soignants et des aidants. Dans le modèle fédéral des États-Unis, les mesures de confinement prises à l’initiative de certains gouverneurs d’États sont critiquées par le pouvoir central. En Allemagne où les Länder (“régions”) prennent en charge les politiques de santé, le fédéralisme est valorisé par certains dans sa capacité à offrir des réponses adaptées aux problèmes, mais il est aussi critiqué par d’autres en raison des délais qu’il impose en termes de prise de décision, de transfert d’information entre niveaux administratifs ou des formes de concurrence qu’il peut favoriser en temps de crise.

La COVID-19 : une épidémie si lointaine…

En tout état de cause, pour un grand nombre de gouvernants dans le monde, le risque épidémique a semblé d’abord éloigné. Les premières sources signalant la nouveauté et la dangerosité de la COVID-19 ont initialement été sporadiques, difficiles à tracer et à évaluer parce qu’elles étaient transmises via les réseaux sociaux chinois au sein desquels la circulation de l’information est très contrôlée par le pouvoir politique central. Après avoir été échangée au sein de communautés scientifiques (revues, blogs…), l’information a peu à peu été reprise par les acteurs politiques nationaux en même temps que parvenaient – à des rythmes différents et par d’autres voies plus officielles – d’autres sources qui pouvaient paraître en décalage ou en retard par rapport à la situation sanitaire.

Au final, il aura fallu attendre près de 2 mois et demi pour que soit déclarée une situation de pandémie par l’OMS alors qu’un grand nombre de pays dans le monde était déjà touché. A titre de comparaison, lors de la pandémie de grippe H1N1 en 2009, un mois s’était écoulé entre l’identification des premiers cas au Mexique le 5 mai 2009 et la déclaration de pandémie le 2 juin 2009.

Les premières connaissances produites par les gouvernants nationaux ont été confuses parce que les différents messages au niveau international ne permettaient pas de trouver de véritables réponse d’action au niveau des Etats, mais aussi parce que d’autres événements concurrentiels souvent d’ordre politique (réformes des retraites et élections municipales en France, émeutes intercommunautaires en Inde, par exemple) – donc plus proches – venaient parasiter ou interférer avec ces informations.

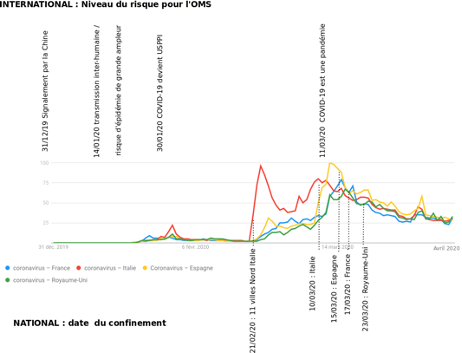

Cette mise à distance du risque a même perduré lorsque les toutes premières populations touchées par le virus furent identifiées dans chaque pays. Les informations venues de Chine, d’Italie du Nord ou des premières zones de foyers épidémiques internes à chaque pays ont pu en effet entretenir l’image d’une maladie spatialement délimitée, concernant des groupes spécifiques. Il a fallu la mise en place de mesures nationales de confinement pour que l’épidémie soit considérée comme proche et porteuse de dangers par l’ensemble des populations. A titre illustratif, ce changement est visible lorsqu’on analyse l’intérêt des recherches pour le terme “coronavirus” sur le moteur de recherche Google (outil Google trend) entre le 31/12/2019 (date du signalement de la pneumopathie à l’OMS) et mi-avril 2020 pour quatre pays européens ayant fait le choix d’un confinement strict ou très strict. Si chaque pays dispose d’une courbe épidémique qui lui est propre, il en est de même concernant la courbe des intérêts relatifs au terme sur le moteur de recherche le plus utilisé par les internautes. On voit ainsi que les recherches utilisant le terme “coronavirus” n’apparaissent massivement qu’à partir de fin février 2020, soit deux mois après la déclaration officielle de la Chine. Par ailleurs, les annonces et décisions de l’OMS concernant le niveau de risque associé à la COVID-19 semblent, quant à elles, avoir eu peu d’effets sur les recherches des internautes. L’épidémie reste ainsi lointaine malgré les alertes et les annonces faites par l’OMS. Enfin, les pics de recherche coïncident avec la chronologie de début du confinement annoncé par les gouvernements de ces quatre pays : d’abord l’Italie (en plusieurs phases), puis l’Espagne, la France et le Royaume-Uni.

Evolution (31 décembre 2019 - 17 avril 2020) de la requête “coronavirus” sur le moteur de recherche Google par les internautes de quatre pays européens. L’outil « Google trend » calcule le nombre de recherches sur les mots clés tapés par les internautes par rapport au nombre total de recherches effectuées sur Google sur une période donnée. Il permet d’afficher l’intérêt par les internautes pour un sujet particulier. Les valeurs représentent l’intérêt de la recherche par pays et par date : 100 (pic de popularité pour le terme) ; 50 ( terme deux fois moins populaire) et 0 (le nombre de recherches n’est pas suffisant pour représenter une tendance au regard des autres données).

Conclusion

Alors que la « pandémie du siècle » annoncée en 2009 lors de l’émergence d’une souche de virus grippal A-H1N1 avait donné lieu à une mobilisation générale précoce des services sanitaires nationaux et internationaux, il semblerait que la situation de la COVID-19, qu’on sait aujourd’hui être moins bénigne, ait pâti d’une combinaison de facteurs épidémiologiques et de circonstances socio-politiques qui ont contribué à son effet de surprise.

Le risque de survenue d’une maladie infectieuse avec un potentiel de transmission de portée mondiale était pressenti, mais les structures internationales et les États n’y étaient pas pour autant préparés de manière homogène. Les rapports sur les risques à l’échelle planétaire n’avaient pas attendu 2020 pour être unanimes sur la complexité et la multiplicité des liens entre les différents risques qui menacent l’équilibre mondial, dont le risque de pandémie mondiale est un maillon de la chaîne parmi les moins négligeables. Si la probabilité d’occurrence est difficilement estimable en soi, la sévérité des conséquences d’une telle crise était déjà affirmée de manière indiscutable. L’année 2018, triste anniversaire des 100 ans de la grippe « espagnole », fut également l’occasion pour les scientifiques de rappeler que les risques épidémiologiques qui menacent nos sociétés sont nombreux et surtout ne sont jamais loin - que ce soit dans le temps, ou dans l’espace. Lors d’une conférence sur le thème “Sommes-nous prêts à affronter la prochaine pandémie ?” Peter Piot, professeur de santé publique, alors directeur de la London School of Hygiene & Tropical Medicine est clair : la préparation de nos sociétés aux nouvelles menaces liées aux maladies infectieuses est insuffisante. Il propose plusieurs pistes d’amélioration :

- les capacités locales de détection et de réaction rapide au sein des pays doivent être renforcées ;

- la gouvernance mondiale de la santé représentée par l’OMS doit être réformée ;

- les partenariats et communication sur le terrain entre les communautés, les ONG et le secteur privé doivent être plus systématiques ;

- le partage en temps utile des données et des échantillons entre les organismes scientifiques et de santé publique doit être automatique ;

- le système de Recherche & Développement doit fonctionner en toute indépendance des incitations du marché.

Ces cinq points faisaient déjà partis des réformes essentielles rapportées après l’épidémie d’Ebola de 2015. Si Ebola n’a pas réussi à changer suffisamment vite les règles du jeu pour la pandémie actuelle, la COVID-19 marquera-t-elle un changement dans les modes de gouvernance sanitaires tant nationaux qu’internationaux ?